引言:领导者退居二线,秩序由此建立

“我不采取行动,人们就自我改变。”

— 《道德经》,第 57 章

道家创始人老子的这句温和却激进的话语,对于受过目标设定、绩效指标和严格监督训练的现代管理者来说,或许听起来有些违反直觉。然而,这句简单的话语背后却蕴含着深刻的洞见:真正的领导力并非总是强加于人——而是默许。它并非强迫——而是顺势而为。

道家的“无为”理念——通常译为“无为”——并非指无所作为,而是指不要过度劳作。它提倡尽量减少干预,信任自然规律,并意识到当系统有喘息的空间时,秩序往往最容易形成。

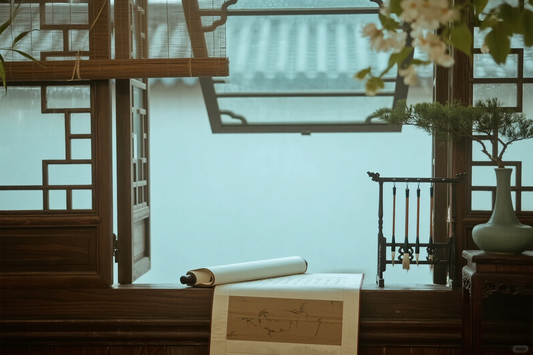

在这篇博客中,我们探讨了道家思想如何重塑我们对领导力、公司文化和组织设计的理解——尤其是在倦怠、过度设计和自上而下控制的时代。

一、领导力语境中的无为是什么?

在道教中, “无为”指的是顺应事物自然规律的行为。这意味着只做必要的事情,以正确的方式,在正确的时间,尽量减少阻力。

应用于管理,无为意味着:

-

创建能够实现而不是控制的结构

-

相信团队成员的能力和直觉

-

只在需要时干预,而不是习惯性干预

-

让增长自然发生,而不是强制增长

这不是被动的领导力,而是协调的领导力。正如技艺精湛的园丁会浇水,但不会强行拔草,优秀的领导者会扫除障碍,帮助员工成长。

二、少控制,多清晰:少干预的智慧

在许多企业文化中,默认的假设是:控制越多,结果越好。但这往往导致:

-

微观管理

-

官僚机构负担过重

-

创造力停滞

-

员工离职

道家的替代方案则颠覆了这一模式。领导者通过少做事,为以下方面创造更多空间:

-

自主权和所有权

-

紧急解决问题

-

自组织团队

-

心流状态生产力

正如老子所说:“至君者,不为民知。”当系统平稳运转时,领导者的手就会变得看不见——不是消失了,而是不再具有影响力。

三、信任自然节律:组织季节和能量流动

每个团队、项目和组织都会经历自然的循环——成长、巩固、停滞和更新。道家型领导者会观察这些节奏,并相应地调整支持,而不是强加统一的期望。

实际意义:

-

产品发布后允许停机和休息

-

认识到创造力往往需要沉默,而不是紧迫感

-

让冲突自然发展,然后再介入调解

-

灵活地转换角色,而不是将人们锁定在静态的等级制度中

正如大自然不会一年四季都开花一样,企业也不应该如此。道家教导我们要根据季节来领导,而不是千篇一律。

四、拥抱“柔”作为战略优势

《道德经》中最常被重复的教义之一是:

“水是柔软的,但它能穿透最坚硬的石头。”

在道家思想中,“柔”并非软弱,而是一种适应性韧性。在管理学中,这意味着:

-

倾听胜于说话

-

提出问题而不是发出命令

-

授权而非指挥

-

回应而不是反应

这种女性领导力能量使得组织的各个层面(而不仅仅是最高层)都能够展现出灵活性、包容性和智慧。

在东南亚,许多传统的领导模式早已重视这种坚定与谦逊之间的平衡。道家的视角则有助于将其解读为优柔寡断,而非战略上的精妙。

五、像生态系统一样设计组织

现代道家管理理念并非追求制造机器,而是培育生机勃勃的生态系统。这些系统包括:

-

自我调节

-

互联

-

适应性强

-

新兴的,而非人为设计的

“活组织”的主要特征:

-

扁平或流动的层级结构,促进沟通畅通

-

跨信任网络分布的决策

-

文化价值观植根于日常礼仪而非口号中

-

支持自然聚焦的物理和数字环境

道家管理者并不执着于控制和完美,而是注重迭代、观察和静默进化。

六、动中之静:平静存在的力量

道家领袖不会慌乱。他们稳重——在纷繁复杂中保持平静。这种平静并非漠然,而是道家所说的“以静制动” ——以静制动动。

实际上,这看起来像:

-

在危机中保持中心地位,稳定他人

-

在进行结构性变革之前观察团队动态

-

在会议中最后发言,以便首先听取所有观点

-

让沉默而不是恐慌引导决策

这种平静建立了心理安全,让创造力和真理得以涌现。

结论:看不见的手的领导力

最好的领导者是那些鲜为人知的人物。当他们完成任务时,人们会说:‘这是我们自己做到的。’”

— 《道德经》

这是道家管理的核心:领导不带自我,引导不带强迫,通过无形的设计创造影响。

在一个痴迷于可见性、速度和控制力的世界里,道教提供了一些罕见的东西:宽广的领导力——明智、谦逊、可持续。

如今,要建立有韧性的组织,我们不需要更多的忙碌,我们需要更多的和谐。

我们不需要主宰复杂性——我们需要相信涌现。

我们不需要大声喊叫——我们需要更深入地倾听。

正如老子所教导的,秩序将从那个静止的中心自然产生。