引言:領導者退居二線,秩序由此建立

“我不採取行動,人們就自我改變。”

— 《道德經》,第 57 章

道家創辦人老子的這句溫和卻激進的話語,對於受過目標設定、績效指標和嚴格監督訓練的現代管理者來說,或許聽起來有些違反直覺。然而,這句簡單的話語背後卻蘊含著深刻的洞見:真正的領導力並非總是強加於人──而是默許。它並非強迫──而是順勢而為。

道家的「無為」理念──通常譯為「無為」──並非指無所作為,而是指不要過度勞動。它提倡盡量減少干預,信任自然規律,並意識到當系統有喘息的空間時,秩序往往最容易形成。

在這篇部落格中,我們探討了道家思想如何重塑我們對領導力、公司文化和組織設計的理解——尤其是在倦怠、過度設計和自上而下控制的時代。

一、領導力脈絡中的無為是什麼?

在道教中, 「無為」指的是順應事物自然規律的行為。這意味著只做必要的事情,以正確的方式,在正確的時間,盡量減少阻力。

應用於管理,無為意味著:

-

創建能夠實現而不是控制的結構

-

相信團隊成員的能力和直覺

-

只在需要時幹預,而不是習慣性幹預

-

讓成長自然發生,而不是強迫成長

這不是被動的領導力,而是協調的領導力。正如技藝精湛的園丁會澆水,但不會強行拔草,優秀的領導者會掃除障礙,幫助員工成長。

二、少控制,多清晰:少干預的智慧

在許多企業文化中,預設的假設是:控制越多,結果越好。但這往往會導致:

-

微觀管理

-

官僚機構負擔過重

-

創造力停滯

-

員工離職

道家的替代方案則顛覆了這個模式。領導者透過少做事,為以下方面創造更多空間:

-

自主權和所有權

-

緊急解決問題

-

自組織團隊

-

心流狀態生產力

正如老子所說:「至君者,不為民知。」當系統順利運作時,領導者的手就會變得看不見--不是消失了,而是不再具有影響力。

三、信任自然節律:組織季節與能量流動

每個團隊、專案和組織都會經歷自然的循環——成長、鞏固、停滯和更新。道家型領導者會觀察這些節奏,並相應地調整支持,而不是強加統一的期望。

實際意義:

-

產品發布後允許停機和休息

-

認識創造力往往需要沉默,而不是緊迫感

-

讓衝突自然發展,然後再介入調解

-

靈活地轉換角色,而不是將人們鎖定在靜態的等級制度中

就像大自然不會一年四季都開花一樣,企業也不應該如此。道家教導我們要根據季節來領導,而不是千篇一律。

四、擁抱「柔」的戰略力量

《道德經》中最常被重複的教義之一是:

“水是柔軟的,但它能穿透最堅硬的石頭。”

在道家思想中,「柔」並非軟弱,而是一種適應性韌性。在管理學中,這意味著:

-

傾聽勝於說話

-

提出問題而不是下達命令

-

授權而非指揮

-

回應而不是反應

這種女性領導力能量使得組織的各個層面(而不僅僅是最高層)都能夠展現出靈活性、包容性和智慧。

在東南亞,許多傳統的領導模式早已重視這種堅定與謙遜之間的平衡。道家的視角則有助於將其解讀為優柔寡斷,而非策略上的精妙。

五、像生態系一樣設計組織

現代道家管理理念並非追求製造機器,而是培育生機勃勃的生態系統。這些系統包括:

-

自我調節

-

互聯

-

適應性強

-

新興的,而非人為設計的

「活組織」的主要特徵:

-

扁平或流動的層級結構,促進溝通暢通

-

跨信任網絡分佈的決策

-

文化價值植根於日常禮儀而非口號中

-

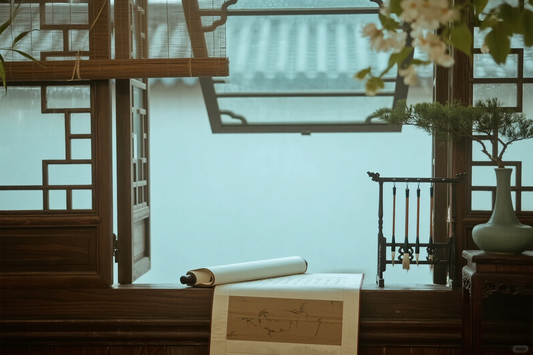

支持自然聚焦的實體和數位環境

道家管理者並不執著於控制和完美,而是注重迭代、觀察和靜默進化。

六、動中之靜:平靜存在的力量

道家領袖不會慌張。他們穩重──在紛繁複雜中保持平靜。這種平靜並非漠然,而是道家所說的「以靜制動」 ——以靜制動動。

實際上,這看起來像:

-

在危機中保持中心地位,穩定他人

-

在進行結構性變革之前觀察團隊動態

-

在會議中最後發言,以便先聽取所有觀點

-

讓沉默而不是恐慌引導決策

這種平靜建立了心理安全,讓創造力和真理得以出現。

結論:看不見的手的領導力

最好的領導者是那些鮮為人知的人物。當他們完成任務時,人們會說:『這是我們自己做到的。 ’”

— 《道德經》

這是道家管理的核心:領導不帶自我,引導不帶強迫,透過無形的設計創造影響力。

在一個痴迷於可見性、速度和控制力的世界裡,道教提供了一些罕見的東西:寬廣的領導力——明智、謙遜、可持續。

如今,為了建立有韌性的組織,我們不需要更多的忙碌,我們需要更多的和諧。

我們不需要主宰複雜性──我們需要相信湧現。

我們不需要大聲喊叫——我們需要更深入地傾聽。

正如老子所教導的,秩序將從那個靜止的中心自然產生。